Kleta Associates – Accounting & Technology –

お客様の成長を会計とテクノロジーで支援します

時節柄繁忙期になってまして、毎年この時期はいかに効率的に仕事を進めるべきか悩みます。スケジュールはだいたい同じなのに遅延になりがちで、原因はいろいろあるのですが自身の作業効率に起因するところが大きいように思えて毎年悶々としております。

そこで今年は少しでも作業効率を上げるために、チーム作業のパフォーマンス向上に使われるプロジェクト方法論「Scrum」を部分的に導入してみました。リモートスタッフを除いて実質一人での作業になるため、いわば「一人スクラム」になります。

Scrumの概要についてはこちらの書籍が参考になろうかと思います。ソフトウェア開発の世界では普及してますが、近年ではさまざまなプロジェクト作業の現場で採用されているという状況です。書籍だとこちらが参考になります。

Scrumがチーム作業の効率を上げるのに有効なことは明らかなのですが、実質一名の作業で効果が果たして出るか2週間ほど回してみました。具体的には次のような運用です。

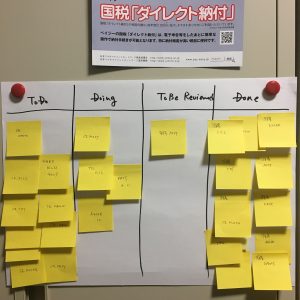

- 通常のScrumで想定されている「To Do」「Doing」「Done」以外に「To Be Reviewed」ステータスを作る

- 毎朝、朝会の代わりに前日作業の棚卸と非効率だった要因を分析する「疑似朝会」を実施する

- 基本的に一つの作業単位では一つのプロジェクト作業に集中する

ある日のタスクリストはこんな感じになってます。

結果、「一人スクラム」にも一定の効果があることが見えてきました。形に見えるメリットとしては以下のものがあります。

- 作業の進捗が俯瞰しやすく、進捗を実感しやすい

- 「疑似朝会」によって、作業のメリハリが出てくる

- 作業のボトルネックも明らかになり、改善案を考えるきっかけができる

作業単位の効率を上げるために、仕事の仕組み化を積極的に考えるようになっていったのも収穫の一つでした。一方でデメリットとしては、やはりチームワーク改善のための方法論なので一人の作業での効果は限界があるという点でしょうか。スクラムはやはりチームで組まないとね、という結論になるようです。

※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067